ライフスタイルの多様化に伴い、狭小地での『木造3階建て二世帯住宅』が注目されています。

-

木造3階建ての二世帯住宅の特徴は? 予算や注意点について紹介。

木造3階建て住宅は、狭い土地でも居住面積を確保することができ、さらに二世帯で同居する場合にはプライバシーを守りやすいというメリットがあります。ただし、木造3階建て住宅ならではの特徴や注意点なども考えながら、敷地や予算を考える必要があります。

木造3階建て住宅は、狭い土地でも居住面積を確保することができ、さらに二世帯で同居する場合にはプライバシーを守りやすいというメリットがあります。ただし、木造3階建て住宅ならではの特徴や注意点なども考えながら、敷地や予算を考える必要があります。

さらに木造3階建て二世帯住宅を建てる時は、敷地の容積率に関する情報が必要です。階層を増やして部屋を設けるということは、延べ床面積が増えるということです。敷地の条件が容積率の規定範囲を超えてしまい部屋を増やすことができない、ということもあります。そのためには敷地の条件をチェック(高さ制限を含め)することが必要です。

なお、今回は、木造3階建て二世帯住宅の種類や特徴として「3つのタイプ」にしぼり、設計のポイントや予算の目安などの注意点について紹介します。 -

木造3階建て二世帯住宅の「3つのタイプ」

木造3階建て二世帯住宅の場合は、フロアごとに使用する世帯を分け、2階のリビングを二世帯共有とするケースが一般的です。

木造3階建て二世帯住宅の場合は、フロアごとに使用する世帯を分け、2階のリビングを二世帯共有とするケースが一般的です。

しかし、プライバシーを重視したい場合は、玄関を複数設置して完全に分離するなど、間取りにも選択肢があります。

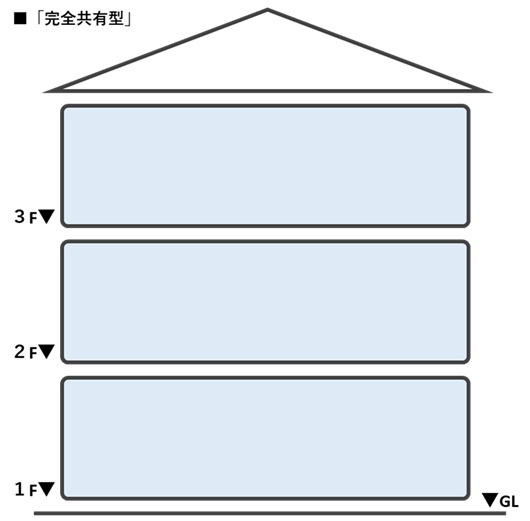

木造3階建て二世帯住宅の種類を大きく分けると

❶「完全共有型(完全同居型)」

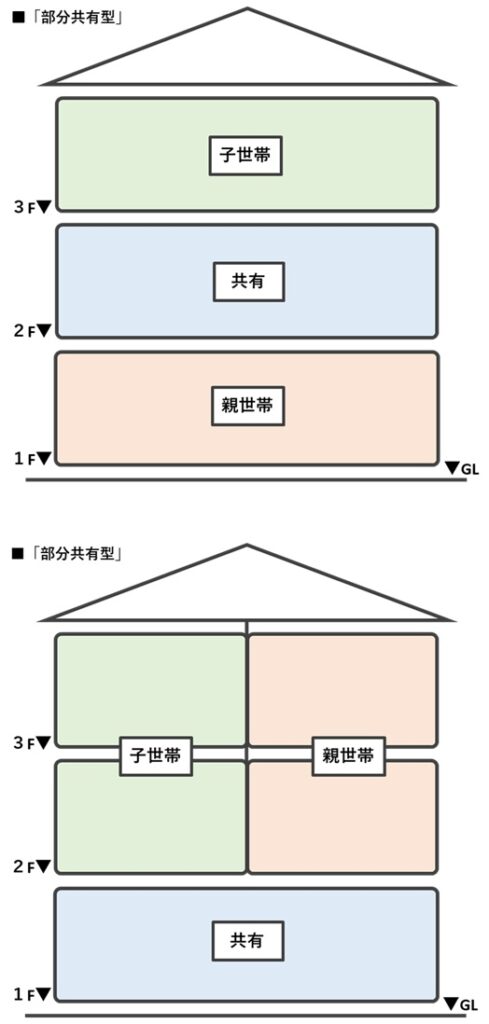

❷「部分共有型(一部共有型)」

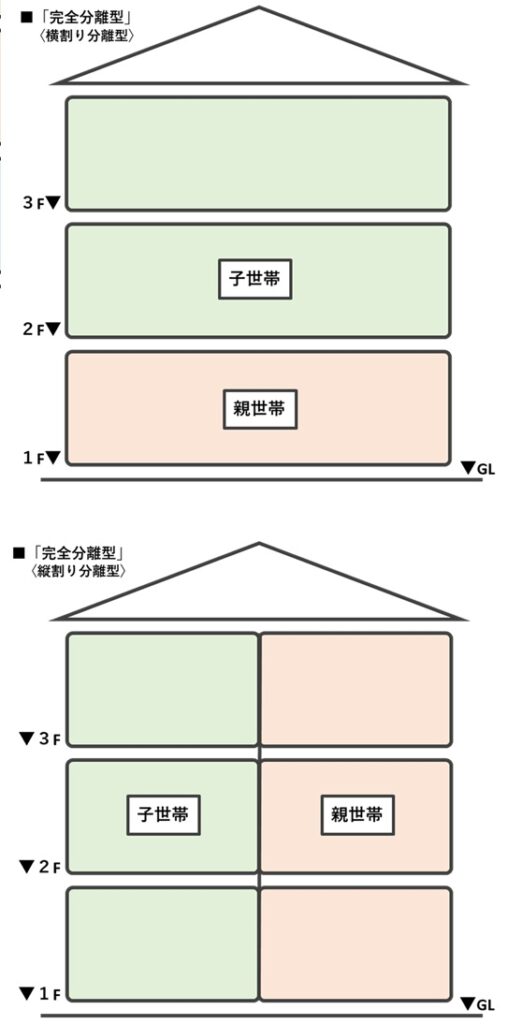

❸「完全分離型」の3つのタイプに分けられるでしょう。

そこで、それぞれの特徴や間取りのポイントをご紹介します。 -

❶完全共有型(完全同居型)

❶「完全共有型(完全同居型)」の設計手法と間取り

❶「完全共有型(完全同居型)」の設計手法と間取り

・1つの家族としての交流が円滑に行われるような工夫

・親世帯の部屋は外部と交流ができる位置に

・バリアフリーには配慮

・同居とはいえ、最低限のプライバシーは確保する

・足音や排水音などの騒音には注意

・お互いの気配を感じることで気遣いを促す

◆親/子/孫が1つの家族として円滑に交流できる場をつくる◆

完全分離型とは真逆のタイプで、すべてのフロアを共同で使用するのが完全共有型二世帯住宅です。家の中に境界線がなく、同居する形で親世代と子世代が一緒に暮らします。

親世帯と子世帯が、それぞれ専用のキッチンや浴室を持たない「完全同居型」の場合は、二世帯が1つの家族として暮らします。そこには当然、皆が心地よく過ごせるように積極的にコミュニケーションを生み出す工夫が望まれます。

たとえば、自然に家族が集まれる間取りにする、共通の趣味を楽しむ部屋を設ける、中庭や屋上など外部空間をコミュニケーションスペースにするなどの方法です。

家族同士の交流が深まりやすくなり、生活に必要な設備も1世帯分でコストを抑えられるというメリットがあります。ただし、親世代と子世代のライフスタイルに違いがある場合は、苦労を感じてしまうこともあるでしょう。

3階建ての場合は階高は増えますが、スペースが確保できるので、間取りの選択肢もライフスタイルに合わせて工夫するのがおすすめです。

たとえば、LDKを1階と2階の両方につくれば、食事の時間が違っても世帯ごとに済ませられるのでお互いに気兼ねなく過ごすことができるでしょう。

さらに、交流を促す工夫を施す一方、家族一人ひとりが思い思いに過ごせる仕掛けづくりも重要です。そのためにはまず、寝室などのプライベート空間を充実させることです。また、リビングをL型などに配置して、いくつものコーナーをつくったり、吹き抜けを挟んでほどよい距離感が保てるようにします。

また、両親が高齢になっても、外部と交流を図れるように、バリアフリー対応にすることも重要。引きこもりにならず、心身ともに健康に過ごせるようにしたいものです。

-

❷部分共有型(一部共有型)

❷「部分共有型(一部共有型)」の設計手法と間取り

❷「部分共有型(一部共有型)」の設計手法と間取り

・夜間、迷惑となる生活音を小さくする工夫を

・みんなが使う共有スペースは広めに

・キッチンや浴室は共有するメインのほか、サブを設ける

・家族が集まる場はほどよい距離感を生むT型・L型プランに

・天井の高さがほどよい距離をつくり出す

・二世帯共有のしまい込む「ストック収納」と、出し入れしやすい「フロー収納」を設ける

完全に居住スペースを分けるのではなく、必要に応じて往来できるようにしたいという場合は、一部のスペースを共有する「部分共有型」二世帯住宅がおすすめです。

生活するスペースはそれぞれの世帯で持つことができ、どの部分を共有するかは家庭ごとに異なります。

キッチンや浴室などの水廻りを共有することでコストを下げやすくなりますが、生活リズムに違いがある場合は分けたほうがいいかもしれません。

完全分離型よりはコストを抑えやすいですが、完全共有型より設備を整える費用がかかるというデメリットがあります。

3階建ての場合は1階に親世帯、3階に子ども世帯、2階がLDKや水廻りなどの共有スペースなど、世帯のフロアが分けやすくなります。

どの部分を共有するかは、お互いのライフスタイルについてよく考えたうえで決めると、生活しやすくなるでしょう。

◆みんなが使うスペースはなるべく広く、充実させる◆

玄関や水廻りなどが共用スペースになる場合は、なるべく広く充実した空間にしましょう。たとえば玄関にシューズクロークを設けて内玄関としたり、浴室に大きな窓や坪庭を設けて露天風呂の気分が味わえるようするのも一案です。

また、共用となるメインのキッチンや浴室以外に、ミニキッチンやシャワー室を設置しておけば、生活時間帯の違いから生じる不便や気兼ねを減らすことができます。

◆水廻りの音に配慮◆

親世帯と子世帯で、キッチンあるいは浴室といった水廻りを別々に設ける少し分離のプランでは、生活音が問題になりがちです。

具体的には、遅い帰宅時の玄関ドアの開閉音や深夜でのお湯を流す音のように、お互いの生活時間の違いから生じる音、上階の足音や壁を通して聞こえてくる音など空間構成から生じる音です。

音には大きく分けて、テレビの音や話し声のように空気の振動として伝わる「空気電波音」と、足音や物をおとしたときのように物体の振動として伝わる「個体伝播音」があります。

この対策としては、天井・床を複層構造にすることや、遮音フローリング・遮音シートなどを使用する工法的な解決、そして寝室に接して浴室を設けないようにするといったラン上の解決方法があります。

-

❸完全分離型(横割り分離/縦割り分離)

❸「完全分離型」の設計手法と間取り

❸「完全分離型」の設計手法と間取り

・建物の配置計画や玄関の位置について考える

・外部空間の配置と開口部の取り方を考える

・インフラ(水道・ガス・電気)も分離させるか、検討する

・横割り分離型と縦割り分離型のどちらが適切か検討する

・連絡扉(屋内行き来の有無)と緩衡帯のあり方を考える

・将来、他人に貸すかどうか考える

◆干渉の度合いを少なくする配慮を◆

生活空間だけでなく、水道・ガス・電気などのインフラを分けるかどうかということも、給湯器や配管の工事費、維持費の上昇につながる重要な問題です。

また音の問題は、特に木造においては配慮すべき要件となりますが、構造的に完全に解消することは難しいため、部屋の配置や使用時間のズレを調整して、干渉の度合いを少なくする配慮が求められます。

このように、日常において強制しないで気配を感じるような工夫により、『一緒に住んでいるという感覚』をどのようにもたらすかが完全分離型の設計の手掛かりになるのです。

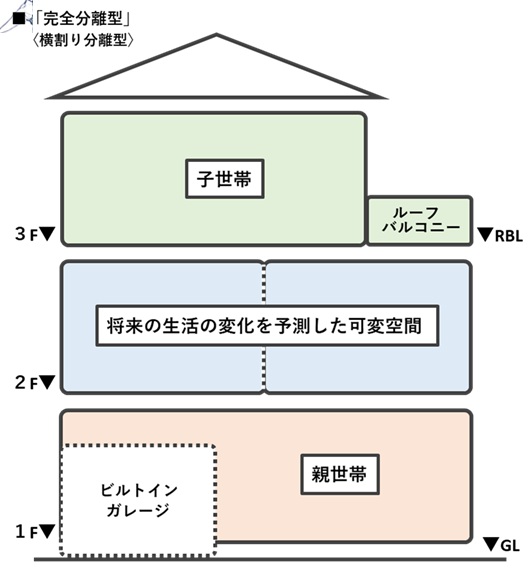

親と子の居住スペースを完全に分離したのが、「完全分離型二」世帯住宅です。建物の階ごとに親世帯と子世帯の居住スペースを振り分ける「横割り分離型」と、内部に壁を設置して仕切る「縦割り分離型(左右分離型)」があります。

縦割り分離型の方が独立性が高く、完全に分離されているため、上下階の音のトラブルも発生しにくく、プライバシーを守ることができます。

しかし、それぞれ二世帯分の設備(バス、トイレ、洗面、キッチン、等々)が必要なので建築コストがかかるといったデメリットもあります。

3階建ての場合は、親世代が1階、子世代が2階と3階という横割りのタイプが多いですが、親世代が眺めの良い3階を望んだ場合は、上り下りに支障がないようにホームエレベーターをつけるという方法もあります。

-

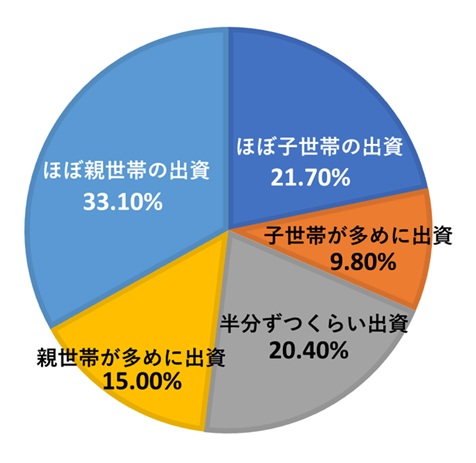

■二世帯住宅の費用の出資はどうなる?

3階建て二世帯住宅を建てる場合は、親世代と子世代で費用を負担し合って家を建てることができます。

3階建て二世帯住宅を建てる場合は、親世代と子世代で費用を負担し合って家を建てることができます。

民間の調査機関の情報では二世帯住宅の建築について、費用をほぼ親世帯が出したという回答が3割を占めていました。

家庭にもよりますが、親世帯が子世帯よりも費用を負担するケースは多いようです。

二世帯住宅のタイプ別の坪単価目安は、一般的な住宅より高くなります。

完全共有型が≦100万円位で、次いで部分共有型が≦130万円位、完全分離型が≦150万円位となり、最も高くなります。

なお建築費用は建築会社によって若干異なりますが、トイレやお風呂、キッチン、玄関の数など、二世帯ごとに必要な設備を設ける場合は、通常の一戸建てに比べて2割から4割ほど建築費用が高くなるでしょう。

一般的な狭小住宅の価格が3,000万円の場合、3階建て二世帯住宅の価格は「3,400円~4,200万円」が目安です。キッチンやお風呂など、必要な設備が単純に増えることや3階建てにすることで、構造計算が必要になることが要因です。

※そのため狭小地における、木造3階建て二世帯住宅にかかる費用や、間取り等の相談は、経験豊富な弊社「プロデューサー」に相談して頂くことをおすすめします。

ご相談(間取り、見積もり、等々)は全て無料です。ご安心ください。

-

◆木造3階建ての二世帯住宅で気をつけることは?

◆3階建て二帯住宅を建てる際に気をつけたいのが間取り◆

◆3階建て二帯住宅を建てる際に気をつけたいのが間取り◆

「部分共有型(一部共有型)」にしたものの、やっぱり「完全分離型(上下分離型、左右分離型)」にすればよかった。「使いたいときにキッチンが使えない」など間取りの選択に後悔してしまう可能性もあります。

3階建ての各階のフロアをどのようにすれば有効に使えるのか、自分たちが快適に暮らせる間取りを家族で話し合いながら、じっくりと考え、構想を立てるようにしましょう。

さらに「ライフスタイルの変化」に応じて可変性を考慮し、リフォームしやすいような間取りにするのもおすすめです。

また、金銭面については後でトラブルにならないように、納得のいく負担額を決めるようにしましょう。価格設定などは建築会社に相談しながら、出資の割合を親世帯と子世帯で話し合いながら決めておくことが大切です。

-

◆施工事例:台東区東浅草 N様邸『家族と共に成長する「都市型二世帯住宅」』

防火地域に建つ上下「完全分離型」の二世帯住宅です。

防火地域に建つ上下「完全分離型」の二世帯住宅です。

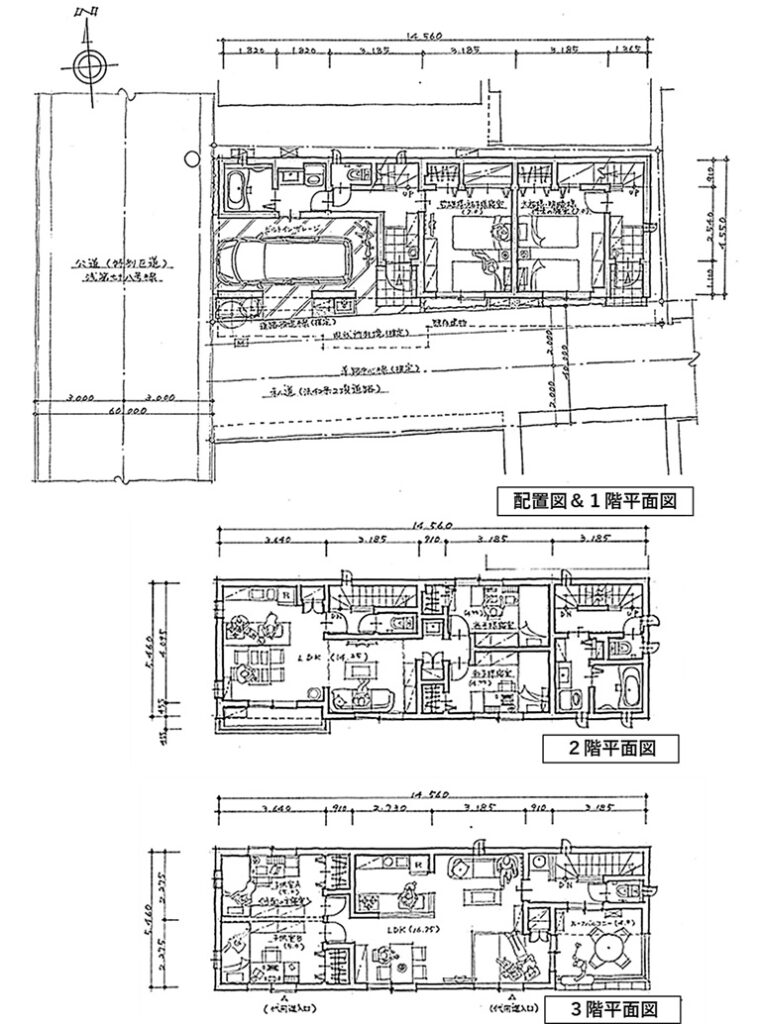

1階はご両親世帯で3階は若夫婦世帯となっており、中間の2階は両世帯で分け合う形ですが、将来の生活の変化を予測した可変空間となっていす。

また、ビルトインガレージやルーフバルコニーも備えたフルスペック住宅です。 構造は先進の木造耐火ツーバイフォー制振工法です。

建蔽率80%を超える限界挑戦型の「木造3階建て二世帯住宅」です。 -

◆完全分離型〈横割り分離型〉

N様邸は台東区の住宅密集地で、広さ25.46坪の敷地に建つ「完全分離型」二世帯住宅です。面積規制の緩い近隣商業地域で敷地をギリギリまで活用するご提案となりました。

N様邸は台東区の住宅密集地で、広さ25.46坪の敷地に建つ「完全分離型」二世帯住宅です。面積規制の緩い近隣商業地域で敷地をギリギリまで活用するご提案となりました。

大人6人が同居する二世帯住宅だけに、それぞれライフスタイルが異なり、今後、独立する可能性のある方(弟さんや妹さん)もいらっしゃるので、将来の変化を予測し、間取りを変更することが容易なつくりを目指しました。 -

N様邸 各階「平面図」

・構造工法:木造枠組壁工法(2×4)木造耐火構造3階建て

・構造工法:木造枠組壁工法(2×4)木造耐火構造3階建て

・敷地面積: 84.16㎡(25.46坪)

・建築面積: 68.11㎡(20.56坪)

・延床面積:194.61㎡(58.75坪)

このコラムについてのご質問はお気軽に!