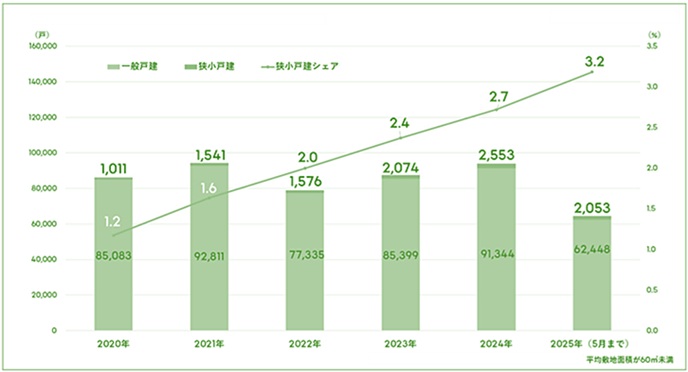

🔳首都圏の「狭小住宅」新築戸数

首都圏で物件価格が上昇するなか、首都圏の新築一戸建てにおいて、専有敷地面積が60㎡(≒18坪)未満といわれる狭小地・変形地における「狭小住宅」の建替え・更地新築戸数について調べたみました。

🔳東京都内や都内へのアクセスが良い街で新築一戸建てを購入する選択肢

業界団体や国土交通省の調査によると、近年、首都圏において新築・中古を問わず「マンション価格の大幅な上昇」が続くなか、それでも子育て世代には「都心に近い立地」で「家を持ちたい」というニーズが存在しています。希望を叶える方法として「限られた土地」を「最大限に活用」し、「延床面積を工夫」して設計する「狭小住宅」への注目がますます高まってきています。

今回2020年~2025年にかけて首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)の敷地面積60㎡(≒18坪)以下の狭小敷地における新築一戸建てについての価格帯に調べてみました。さらに*「延床面積」や敷地面積、階数、駅徒歩分などの関連データとともに「狭小住宅」の今後の傾向も考察してみました。これからの住まい選びにおいて「立地」「予算」「暮らしやすさ」のバランスに悩む方にとって、「狭小住宅」の新たな選択肢を検討する一助となれば幸いです。

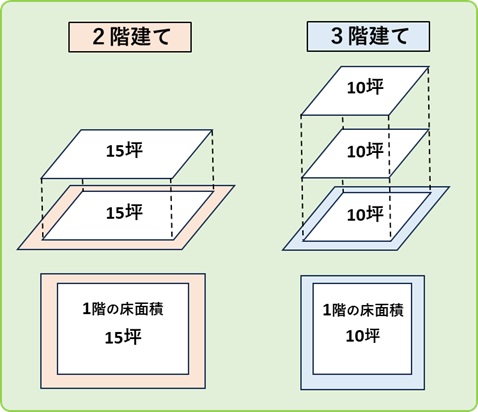

*「延床面積」は建物各階の合計の床面積で2階建て住宅の場合、1階の床面積と2階の床面積の合計を指します。「敷地面積」は土地の広さ、「坪単価」は物件価格を延床面積で割った値です。

🔳狭小住宅の相場は約2,500万円?「+別途費用」なども確認して計画的に!

「狭小住宅」は小さいから建築費が安くなると思っている方も多いようです。ここでは、都心に家を建てたいと考えている方で、「狭小住宅」に興味があり、実際にどのぐらいで建つのか知りたい方のために、狭小住宅を建てる際の費用について簡単にご紹介します。今までに我社をご利用いただき、家を建てた方々の*「請負金額」を参考に数値化しました。あくまで参考金額としてチェックしてみてください。

*「請負金額」は契約における総額で、請負人が仕事を完成させることに対する対価として、注文者が支払う金額の総額です。総額には、工事費、材料費、運送費など、工事に関連するすべての費用が含まれます。

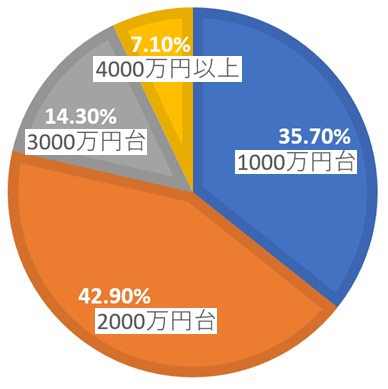

🔳狭小住宅の価格帯平均は2,500万円台

全体の64.3%が以下の価格帯で契約されています。ボリューム価格帯:2,000〜3,000万円台

※かつて我社とご契約頂いた際の請負金額を元に概算をまとめてみました。狭小住宅を建てたお客様の請負金額から見ると、全体の30%は2,500万円台でご契約をされたことがわかります。もっとも多い価格帯は2,000万円台で、平均価格は約2,500万円になります。さまざまな条件によって金額は変わりますが、まずは目安として2,000万円台から検討してみるとよいかもしれません。

ただし、上記金額は2020年の請負金額を元にしているため、2021年はウッドショックにはじまり、アジア各国のロックダウンも影響して、設備機器やサッシやガラス、断熱材など必要な部材が大幅値上がりしているとのこと。さらに今後のトランプ関税も、間接的な影響を受ける可能性もあるでしょう。

結果として1棟単価がおおよそ500万円程、高くなる可能性もあります。

これから家づくりを始める方は、まず自分の「狭小住宅」の要望を叶えるのにいくらぐらい必要なのか、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。我社の専門家(プロデューサー)への相談も無料で行っております。お気軽にご相談ください。

🔳狭小住宅は何にお金がかかる?

建てる面積が小さいはずの「狭小住宅」ですが、平均価格2,500万円は、普通の30坪とかで建てる2階建てとあまり変わらない気が…。」と思った方、残念ながらその通りです。

小さいからと建築費が大幅に安くなるということはありません。

なぜそうなるのか、主な理由は3つあります。

1、狭小地は構造などの制約が多い

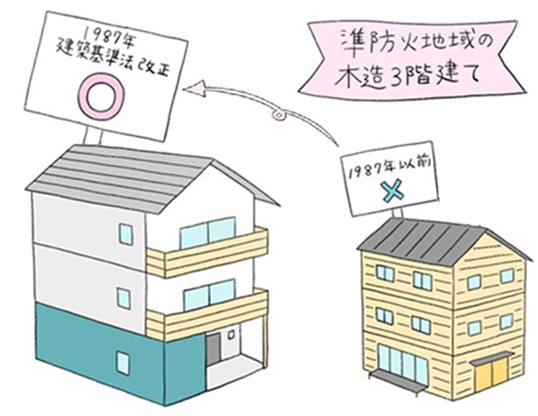

「狭小住宅」は都心に小さい土地に家を建てるケースが多く、そういった都心の建物が密集したエリアは「防火地域」に指定されている区画もあり、そもそも3階建て以上の木造住宅は割高な耐火構造にする必要もあるのです。それ以外にも、「準防火地域」の場合も、耐火建築物とする必要があるため普通の木造住宅より建築費が割高になります。

*ご計画の「土地」によって制約がある事は、事前に把握しておく必要があります。

2、狭小住宅だからプラスでかかる費用がある。

狭小住宅で十分な生活空間を確保するためには、「縦に高い建物」である必要があります。つまり、木造2階建てではなく「3階建て」で建築される場合が多いのです。そうなると2階建てよりかかってしまう費用が多くなります。一般的に3階建ての方が、2階建てと比較しすると建築費用が1.2~1.5倍ほど高くなります。結果延べ床面積の「坪単価」は高くなることになります。

まず、足場を組むスペースが十分に取れない事から仮設費用が割高になります。また3階建ては「耐震性の高い構造」が必要となるため、「構造計算書」の提出が義務付けられています。そのため「構造計算費用」もプラスでかかります。また、ご計画の土地の地盤強度が足りない場合には、▼以下の工事写真のような「地盤改良工事費」もかかります。

それ以外にも、「敷地が狭い」ことで建築資材などの搬入時に人件費や車両費などが通常よりプラスでかかる場合もあります。工事現場に駐車場や資材置き場がないことなども、費用が上がる原因につながります。

ただし、土地の条件や間取りの工夫次第で費用を抑えることも可能です。さらに、建築費用は、「坪単価」による安易な業者選定をせず、「延べ床面積」、「構造」、「設備」など、様々な「要素」によって変動するため、木造3階建てを得意とする経験豊富な専門の担当者に設計・見積もり等の依頼をし、さまざまな「要素」からの相談と、具体的な検討が重要です。

我社では間取りと見積(適正費用)までは無料でご相談が可能です。どうぞお気軽にご相談ください。

3、隣家と近いからこそ、「防音」対策にもお金がかかる

隣家と近いことで、トラブルになるケースもあります。その1つが音問題です。距離が近いために、お互いの生活音が届いてしまう場合も多く、配慮が必要になります。

一般的な住宅でも防音対策は行われますが、「狭小住宅」の場合はより防音・遮音性の高い資材を使うことをおすすめします。音でいえば、エアコンなどの室外機や排水管の位置も注意が必要です。エアコンなどは静音性の高い商品もありますので、その点も注意して選ぶようにしましょう。

現在の他社からの見積金額では不安だから、「適正な価格を知りたい」という方は、経験豊富な我社の「プロデューサー」にご相談ください。

ご相談はすべて無料でご利用いただけます。ご希望の方はご連絡・ご相談ください。

🔳狭小住宅の価格に関するまとめ

・狭小住宅の平均価格約2,500万円台。ボリューム価格帯は2,000万円台です。

・狭小住宅は防火地域でも木造(耐火構造)3階建ての建築が可能です。鉄骨造やコンクリート造より価格をおさえることができ、様々な節税効果が期待できます。

・3階建て以上の建物の場合は、木造の場合でも「構造計算費用」がかかります。

・資材の搬入に関する費用なども狭小地の場合は「プラス」になる可能性があります。

*この様に、「土地が狭い=建築費」をおさえられるという事ではありません。

「狭小住宅」を検討されている方は、上記のようなプラスでかかる費用もある事をご理解して頂き、分からない事は、事前に確認・相談をしつつ、余裕を持って計画を進めることをおすすめします。

予想以上にお金がかかってしまい、その後の将来設計に支障の出ないよう「資金計画」はしっかりと立てましょう。「狭小住宅」は、さまざまな条件をベースにした家づくりなので、しっかり検討することが重要です。費用(見積)やプラン(間取り)等はもちろんのこと、担当者(プロデューサー)の「人柄」なども含め、しっかりした検討が必要です。

*首都圏の「狭小住宅」の間取り実例の資料請求や、さまざまなご計画のお問合せも無料です。