積極的に吹き抜けを取り入れた戦後初期の狭小住宅

2025.11.1535年前に購読した藤森照信 著『昭和住宅物語』(1990新建築社)を再読。あらためて、住宅の近代史について考えさせられる昨今である。

自身の幼少期(S50年代後半)の住まいで思い出すのは、畳と襖による間取りの木造平屋の市営住宅と、父の実家であった九州長崎の町家である。トイレが「厠」と言わんばかりに木の床の廊下を歩いた北面の端にあった。畳はいわゆる「京間」。中庭の縁側下に配された池と苔庭が記憶に残る。しかし、最近は、シンプルなモダンデザインや、塗り壁風の輸入住宅や、古民家風の平屋など、新築戸建て住宅のデザインは多種多様である。

さてそんな中、戦後80年、歴代の日本の建築家たちは住宅をどう考えていたのか。この本を再読しながら、311ページの「住まいの工業化とは」建築家・池辺陽の「立体最小限住居」の部分が気にかかった。

『立体最小限住居〈№3〉(1950年)』

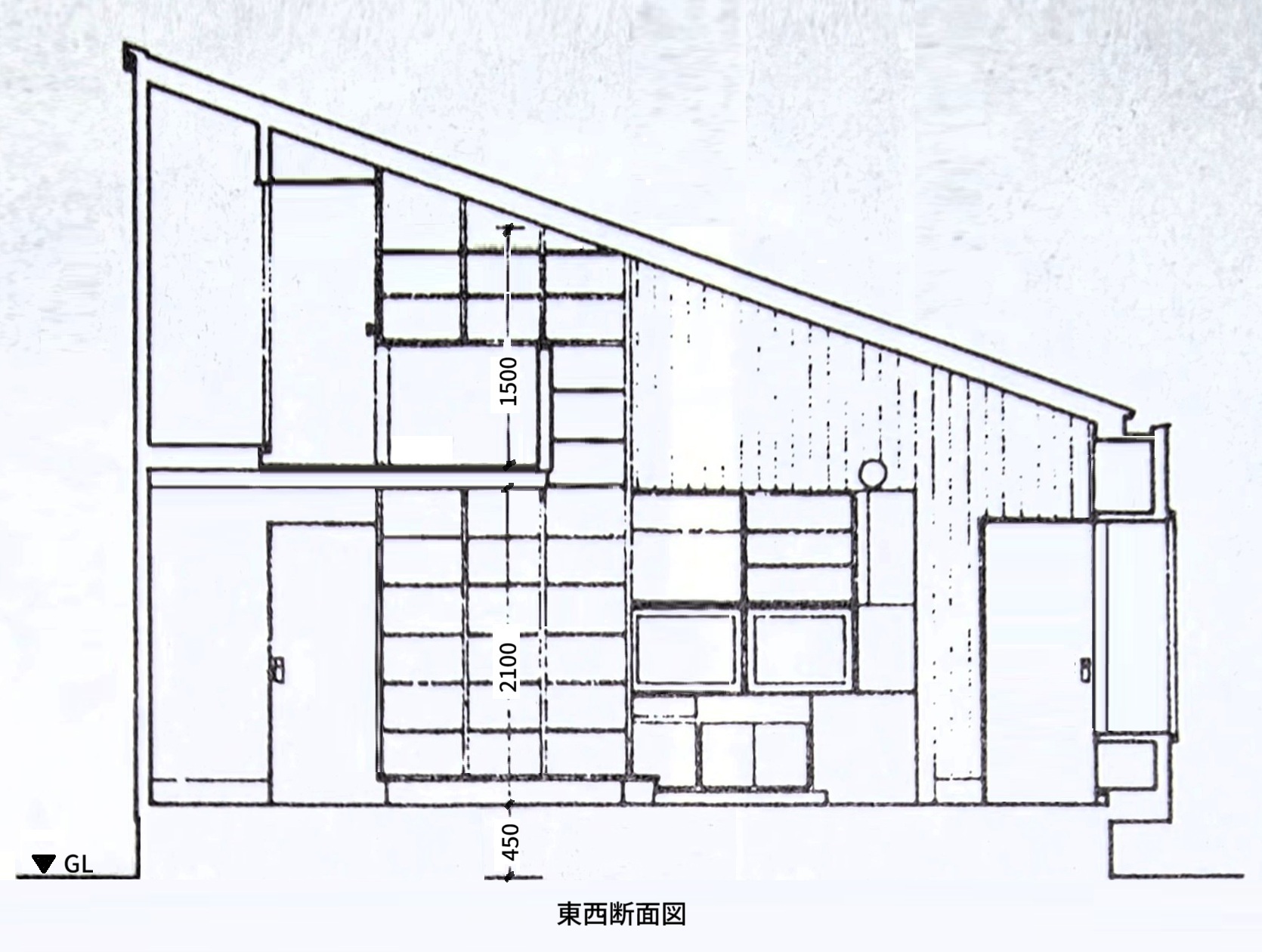

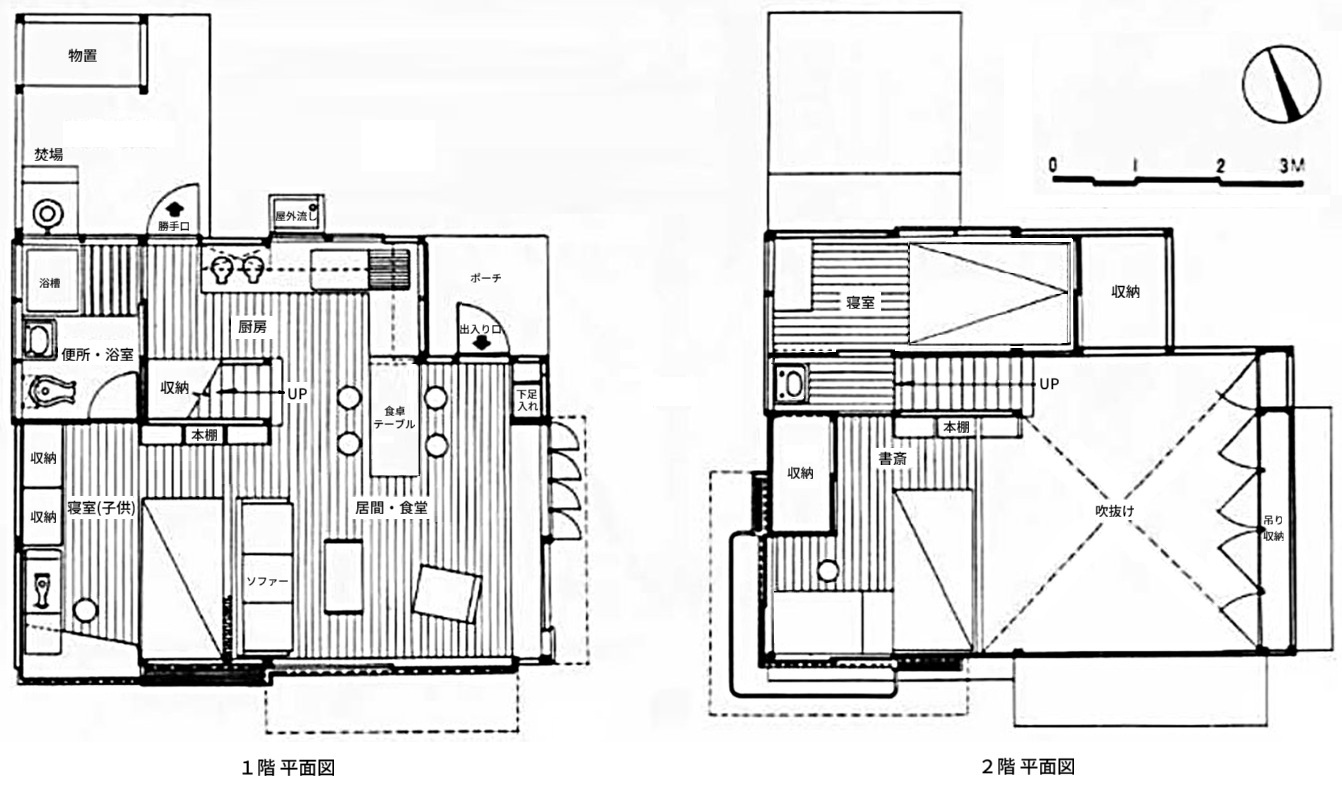

自身が生まれたのが1952(S27)年になるが、その2年前に、狭小面積の中に寝食分離と分離寝室を実現し、戦後住居のひとつの原型を提示した。玄関の省略、通路と居室の融合も表れる。狭さを吹き抜けによる空間容量で補う”立体”という発想は、この後の多くの狭小住宅の先駆ともなるのである。

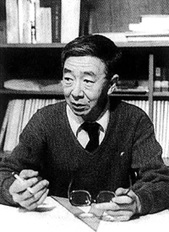

・設 計:池辺 陽(いけべ きよし|1920.4.8~1979.2.10)

・建築年:1950 (S25)年

・規 模:47㎡(14.2坪)木造2階建て 夫婦+子供1人

・所在地:東京都新宿区(当時)

・総工費:当時390,600円、約26,938円/坪

写真出典:建築士試験過去問解説サイト

-1.jpg)

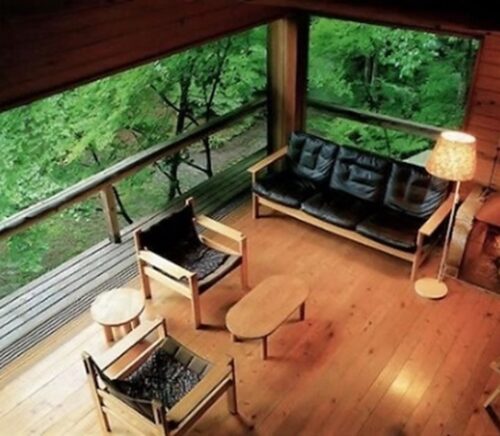

この狭小住宅の自由度は、1階の居間・食堂に集中させている。玄関は省略され東角のポーチから出入りする。厨房や浴室だけでなく、夫婦の寝室や子供室までも、生活行為が固定化され、絶妙に切りつめた設計である。さらに2階の寝室は、ベッドが2人寄り添って就寝するギリギリの寸法である。両脇から出入できず、その奥に頻繁に出し入れしない収納を設置している。書斎はベッドのスペースも確保することで、2人目の子供室への可変性が想定できる。

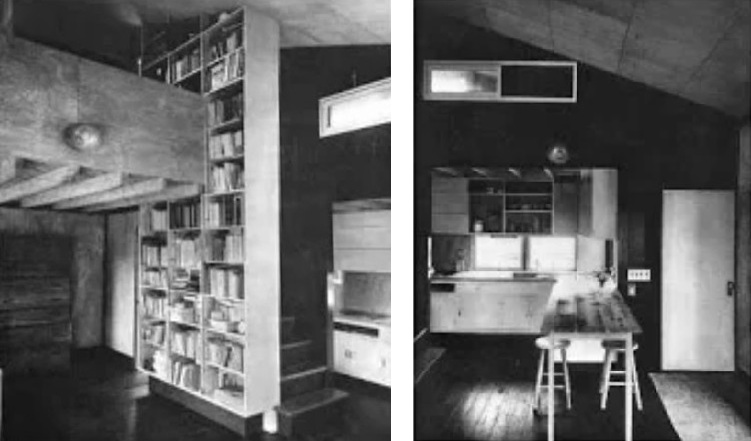

▲入口を入るとすぐに食堂空間があり(写真右上)、居間と吹抜け2階に十分な採光をとるための大きな南窓(写真下)や、天井まで続く本棚(写真左上)など狭小住宅とは思わせない工夫に満ちている。

戦後、機能主義による都市住宅のプロトタイプ(原型)を提案したこの住宅。工業化の方向で高品質・大量という志向性を早くから着手して構想を立ち上げていたのが建築家・池辺陽であった。その「立体最小限住居」が1950年に発表した戦後日本の住宅問題に対する回答である。最小限の建築資材で、立体的でモジュール化(規格化)された空間を構成し、吹抜けなどを利用して「狭小性」を克服しようとした機能主義建築の代表的な例である。

立体最小限住居の床面積は、当時の社会情勢から、15坪前後に設定されていた。敗戦直後は、臨時建築制限令で、1946年5月から、1住戸あたりの床面積が、12坪(約40㎡)までと制限し、1948年8月から、家族5人以下の専用住宅は、15坪(約50㎡)までと改正された(5人以上は、1人増加するごとに1.5坪追加できた)。この法令は、1950年5月まで継続され、建築基準法へ移行すると、それと同時期に、住宅金融公庫法が制定された。当初は、融資の上限が60㎡(18.2坪)だったので、敗戦直後には、約12坪→15坪→18坪が基準になり、この範囲内で、庶民が快適に生活できる住宅が追求された。

さらに、この住宅は「立体」という意味で「家全体がひと部屋」であるように、1階から2階までつながった大きな吹き抜け空間になっている。吹き抜けが狭さを感じさせず、通風・換気・採光までも考慮されている。1階から2階までつながった本棚があるこの吹き抜けと、浴室・便所・洗面が一室(サニタリー)になっていることには、当時(1950:S20年)の来訪者は目を見張ったらしい。

話しはとぶが、郊外一戸建てを基本とした住宅が、日本社会で合理的で長期的な価値観に合致しているのか。そういった疑問もあるのではと思ってしまう。しかし昨今、住宅への若い世代の志向の中にも、この「立体最小限」という志向性がどうも再発見的に見えているのではないかと、静かに感じている。

さて、「立体最小限住居」の主な特徴を以下①~⑥にまとめてみると、

① 工業化住宅の先駆的な試みとして発表された約15坪の狭小住宅であるということ。

② 限られた空間を最大限に活用し、居住者の生活の質を向上させることを目的としたこと。

③ 吹抜け空間を巧みに活用し、視覚的・心理的な開放感を創出したこと。

④ 自然光を効果的に採り入れ、空気の循環を促進させ、エネルギー効率の向上に貢献。

⑤ 家族の生活リズムやプライバシーに配慮し、機能を家族の生活パターンに合わせた配置。

⑥ 効率的な空間利用と快適な生活環境の両立を実現したこと。

今から75年ほど前に、この革新的な設計は、現代の「狭小住宅」の設計にも大きな影響を与え続けており、都市部の狭小地における効率的な空間利用や「持続可能な住宅設計」の模範として高く評価されている。

建築家・池辺陽は、70軒ほど住宅を設計している。住宅建築の設計に重点を置いたのは、住環境よりも、工業化することを求めていたのではないか。それが現代の技術や資材を使い、生活を考える。そうした新しい環境での新しい生活を施主が実践することこそ、現実の新たな扉を開くことになるということが、建築家・池辺陽の信念であったようだ。

残念ながら、1979年に59歳の若さでこの世を去ったが、戦後のモダニズム建築の先を行った建築家であった。

« 猛暑の中、職人さん達も頑張っている、上棟立会時の狭小住宅のご紹介です。 || 「都市型住宅の古典」と呼ばれた「狭小住宅の金字塔」 »

-

2026.01.21

「都市型住宅の古典」と呼ばれた「狭小住宅の金字塔」 -

2025.03.21

施主の「感性」と設計者の「理念」が具現化された『三岸家住宅アトリエ』 -

-350x324.jpg)

2024.12.12

約90年前に竣工した木造モダニズム住宅の傑作「土浦亀城邸」 -

2024.11.16

理想的な狭小住宅の「完成イメージ」の伝え方 -

2023.11.28

小さな家は「住いの原型」であり「未来の家」 -

2023.04.06

簡素にして豊さを求めた「カップ・マルタンの休憩小屋」 -

2022.07.02

「小さな家」は名作が多い。 -

2021.05.16

狭小住宅の『住吉の長屋』の設計が、独学の建築家・安藤忠雄の世界を大きく変えた。 -

2019.02.20

お詫び申し上げます。 -

2018.07.01

『増沢 洵 「自邸―最小限住居」という選択肢』

最新記事

- (01.21)「都市型住宅の古典」と呼ばれた「狭小住宅の金字塔」

- (11.15)積極的に吹き抜けを取り入れた戦後初期の狭小住宅

- (03.21)施主の「感性」と設計者の「理念」が具現化された『三岸家住宅アトリエ』

- (12.12)約90年前に竣工した木造モダニズム住宅の傑作「土浦亀城邸」

- (11.16)理想的な狭小住宅の「完成イメージ」の伝え方