お詫び申し上げます。

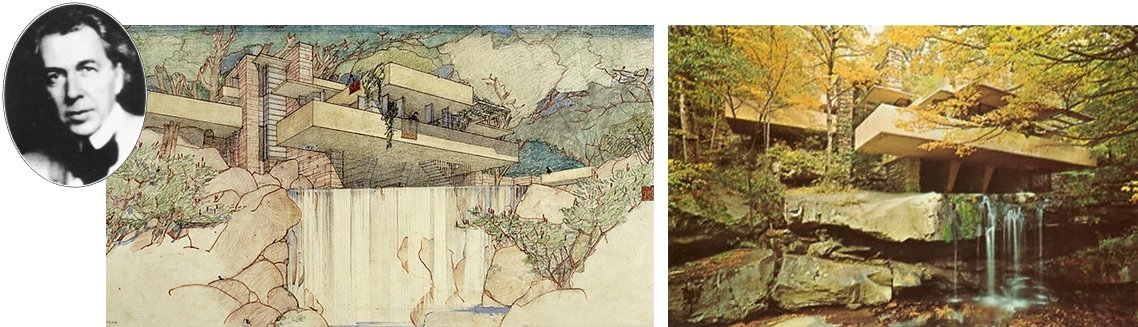

2019.02.20この度は、我社のホームページのコンテンツで、社員が各自で自主投稿掲載しておりますスタッフ・ブログ内で、2019年に公開しました「千北 正ブログ」の『6坪でも豊かな空間―塔の家―』の記事の一部に、オンライン公開されている外部サイトから、剽窃とも受け取られる形で引用しました事に対し、率直にお詫び申し上げます。

また盗用とも受けとれる形で引用しました文章の一部や改変しました画像に関しましても、二度とこのような行為を行わないことをお誓いし、こちらのページの掲載記事を削除させていただきました。

誠に申し訳ありませんでした。

2023年12月20日 ブログ記事 掲載者:千北 正

関連記事

-

2025.03.21

施主の「感性」と設計者の「理念」が具現化された『三岸家住宅アトリエ』 -

-350x324.jpg)

2024.12.12

約90年前に竣工した木造モダニズム住宅の傑作「土浦亀城邸」 -

2024.11.16

理想的な狭小住宅の「完成イメージ」の伝え方 -

2023.11.28

小さな家は「住いの原型」であり「未来の家」 -

2023.04.06

簡素にして豊さを求めた「カップ・マルタンの休憩小屋」 -

2022.07.02

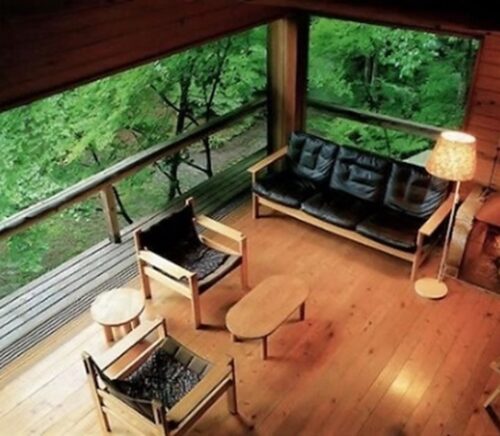

「小さな家」は名作が多い。 -

2021.05.16

狭小住宅の『住吉の長屋』の設計が、独学の建築家・安藤忠雄の世界を大きく変えた。 -

2018.07.01

『増沢 洵 「自邸―最小限住居」という選択肢』 -

2017.10.22

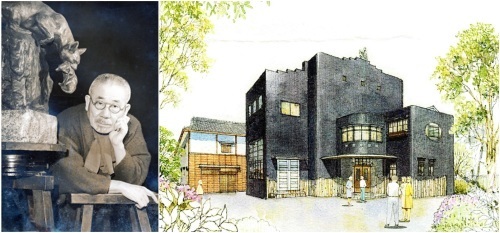

『芸術家としての意匠が、住まいの細部に生きる朝倉彫塑館』 -

2017.02.24

『社員研修』を通して新たに教えられること。

最新記事

- (03.21)施主の「感性」と設計者の「理念」が具現化された『三岸家住宅アトリエ』

- (12.12)約90年前に竣工した木造モダニズム住宅の傑作「土浦亀城邸」

- (11.16)理想的な狭小住宅の「完成イメージ」の伝え方

- (11.28)小さな家は「住いの原型」であり「未来の家」

- (04.06)簡素にして豊さを求めた「カップ・マルタンの休憩小屋」

カテゴリー

アーカイブ